Le calendrier des consultations prénatales impose un suivi strict, pourtant certains examens restent optionnels selon les recommandations médicales. Les protocoles varient d’un pays à l’autre, parfois même d’un établissement à l’autre, générant de subtiles divergences dans la prise en charge.

Des disparités existent aussi concernant la fréquence des contrôles et le choix des techniques utilisées. Cette diversité reflète l’évolution constante des connaissances et des pratiques en santé maternelle.

Plan de l'article

- Pourquoi les examens obstétricaux sont essentiels pour la santé de la mère et du bébé

- Quels sont les principaux types d’examens réalisés pendant la grossesse ?

- À quelle fréquence effectuer les contrôles médicaux au fil des trimestres : repères et recommandations

- Comprendre le déroulement d’un suivi obstétrical rassurant et personnalisé

Pourquoi les examens obstétricaux sont essentiels pour la santé de la mère et du bébé

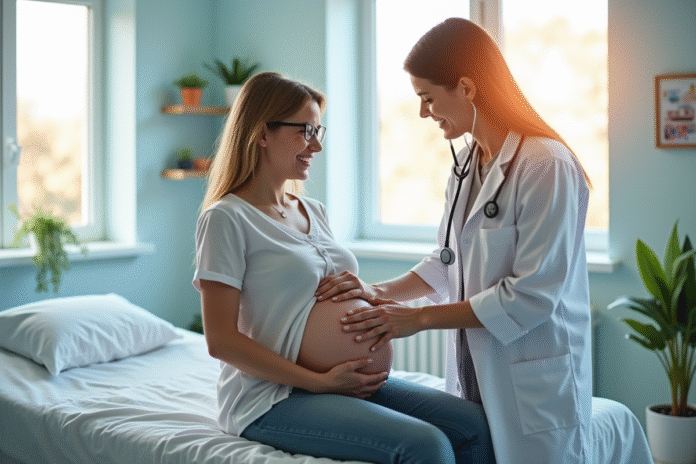

Dès la toute première rencontre, le regard médical cible les facteurs de risque propres à chaque patiente. Un antécédent de diabète, une grossesse antérieure compliquée, une exposition à certaines substances : autant d’éléments qui vont influencer le suivi proposé. Aujourd’hui, la consultation prénatale n’a plus rien d’un simple passage administratif : elle pose les fondations d’un parcours de soins sur mesure, pensé à partir des informations recueillies lors des examens.

Un dépistage précoce s’avère souvent déterminant : il permet d’intervenir avant que les difficultés ne s’installent. L’entretien prénatal précoce, parfois relégué au second plan, ouvre pourtant la discussion et permet d’anticiper des besoins particuliers. Ce temps d’échange façonne un accompagnement fait pour s’ajuster, que la femme soit à sa première grossesse ou qu’elle ait déjà vécu cette expérience.

Tout au long de la grossesse, les rendez-vous s’enchaînent, rythmés par des vérifications régulières : poids, tension, mesure de la hauteur utérine. Ces repères guident la conduite à tenir, notamment si une grossesse gémellaire ou un ralentissement de croissance intra-utérin vient tout bouleverser. Une fois l’accouchement passé, la consultation postnatale referme la boucle, en se concentrant sur la récupération de la mère et le bien-être du nouveau-né.

Pour les femmes présentant des antécédents médicaux complexes, la vigilance monte d’un cran. Plus les risques sont identifiés tôt, plus le suivi se module avec justesse. C’est cette dynamique de détection et d’adaptation qui, aujourd’hui, reste au cœur d’un suivi obstétrical exigeant et protecteur.

Quels sont les principaux types d’examens réalisés pendant la grossesse ?

Au fil des trimestres, les examens obstétricaux se succèdent, chacun ayant son rôle dans la surveillance du bien-être maternel et du développement fœtal. Dès les premières semaines, la consultation médicale lance la série d’analyses : sérologies (toxoplasmose, rubéole, syphilis, VIH, hépatite B), groupe sanguin, rhesus, numération formule sanguine et analyse d’urine. Ces tests visent à dépister rapidement toute infection ou anomalie métabolique qui pourrait perturber la grossesse.

Le frottis cervico-utérin est proposé s’il n’a pas été réalisé récemment, afin de surveiller la santé du col. Ensuite, place aux échographies obstétricales, moments attendus du suivi : la première, dite de datation, confirme la grossesse et précise son avancée. Celle du deuxième trimestre, l’échographie morphologique, vérifie en détail l’anatomie du bébé et l’environnement utérin. Au troisième trimestre, une dernière échographie contrôle la croissance, la position du fœtus, l’état du placenta et la quantité de liquide amniotique.

Parmi les examens complémentaires, le test de dépistage de la trisomie 21 s’appuie sur la mesure de la clarté nucale et sur des analyses biochimiques du sang maternel. Avant l’accouchement en maternité, une consultation pré-anesthésique est systématique. Parfois, des examens invasifs comme l’amniocentèse ou la ponction de villosités choriales sont nécessaires pour affiner un diagnostic. Enfin, les cours de préparation à l’accouchement, bien que souvent minimisés, jouent un vrai rôle pour informer et rassurer.

À quelle fréquence effectuer les contrôles médicaux au fil des trimestres : repères et recommandations

La surveillance s’organise selon un calendrier précis. Le CNGOF recommande une première consultation prénatale dès la grossesse confirmée, idéalement avant 10 semaines d’aménorrhée. Ce premier échange permet de faire le point sur les antécédents médicaux, de repérer d’éventuels facteurs de risque et de poser les bases d’un suivi personnalisé.

Ensuite, la cadence s’intensifie : six consultations prénatales mensuelles, espacées de 4 à 6 semaines, jalonnent le suivi pour une grossesse qui se déroule sans incident. Les examens sont calés sur les grandes étapes de l’âge gestationnel : prise de poids, mesure du fond utérin, tension artérielle, dépistage du diabète gestationnel autour de 24 à 28 semaines, contrôle des urines et suivi de la vitalité fœtale. Les trois échographies majeures sont programmées entre 11-13, 22-24 et 32-34 semaines d’aménorrhée.

Dans les situations de grossesse à risque, antécédents particuliers, maladies chroniques, âge maternel élevé ou très jeune,, le suivi se densifie. La surveillance devient plus rapprochée, parfois pluridisciplinaire, mobilisant gynécologue-obstétricien, sage-femme et, selon les besoins, d’autres spécialistes.

Enfin, la consultation post-natale intervient entre six et huit semaines après la naissance. Elle fait le point sur la récupération physique, le ressenti psychologique, et la question d’une éventuelle future grossesse. L’organisation, financée par l’assurance maladie, garantit un accompagnement sans rupture, toujours ajusté à l’évolution de la grossesse.

Comprendre le déroulement d’un suivi obstétrical rassurant et personnalisé

Dès la confirmation du test, la déclaration officielle marque le début d’une prise en charge organisée entre médecin généraliste, gynécologue-obstétricien et sage-femme. Le suivi se construit en tenant compte du passé médical et des spécificités de la grossesse. C’est cette adaptation, centrée sur l’identification précoce des facteurs de risque, qui permet d’orienter vers les professionnels les plus à même d’accompagner chaque situation.

Le premier rendez-vous donne le ton : ouverture du dossier médical, recueil des antécédents, discussion sur l’hygiène de vie, prescription d’acide folique et, si nécessaire, de vitamines ou de fer. Par la suite, les consultations mensuelles s’ajustent au fil de la grossesse, pour tenir compte des besoins réels de chaque femme.

Dans ce contexte, les étapes du suivi s’articulent autour de points clés, parmi lesquels :

- Évaluation régulière de la croissance du bébé et du bien-être de la mère

- Dépistages ciblés, en fonction des recommandations officielles (sérologies, glycémie, analyse d’urine)

- Échographies à des moments stratégiques du suivi

Le choix du lieu d’accouchement se discute dès le deuxième trimestre : maison de naissance, hôpital, clinique ou domicile, en fonction des souhaits et du dossier médical. Parallèlement, la coordination avec la CAF, la MSA ou l’assurance maladie permet d’anticiper les démarches administratives, comme la prime de naissance, le congé maternité ou le remboursement des soins. Disposer d’une sage-femme référente ou d’une équipe pluridisciplinaire renforce le sentiment d’être accompagnée, écoutée et suivie avec rigueur tout au long de la grossesse.

Au bout du parcours, chaque femme, chaque couple, garde la trace de ce suivi sur mesure : un fil conducteur tissé entre compétences médicales, prévention et écoute, pour aborder la naissance avec confiance et sérénité.